【第5回】第2章 人体の働きと医薬品 消化器系

Ⅰ 人体の構造と働き|1. 胃・腸・肝臓・肺・心臓・腎臓などの内臓器官

はじめに|体の中の話って、ちょっと苦手…?

「体のしくみって難しそう…」「医薬品の働きも、専門用語ばっかりでよくわからない…」

そんなふうに感じる方も多いのが、この第2章「人体の働きと医薬品」です。

でも大丈夫!この章は、出題数が多くて得点源になりやすいぶん、ポイントを押さえておけば得意分野に変えられるんです。

今回は、「体のしくみ」と「薬がどう効くか」を、できるだけやさしく・身近なたとえで解説していきますね。

細胞→組織→器官→器官系

器官系にはどんなものがあるか、各臓器の働きや位置、その構造(部位の名称など)もお手持ちのテキストなどを参考にしてしっかり覚えましょう。

第2章の全体像|“しくみ”を知ると“薬”がわかる

この章では、おもに次の2つを学びます。

- 人体の構造とその働き(神経・内臓・ホルモンなど)

- 医薬品が体の中でどう働くか(吸収・代謝・排泄など)

つまり、「薬が効くためには、体の中で何が起こっているのか?」という土台の話なんです。

難しく聞こえるかもしれませんが、「神経は電線みたいなもの」「肝臓は薬の工場」など、イメージで覚えるとグッと楽になりますよ。

まずは「体の中のはたらき者」たちを知ろう!

私たちのからだの中には、見えないけれど毎日がんばってくれている「内臓」という働き者たちがいます。

この章では、その中でもとくに消化、呼吸、循環、排泄といった生命維持に欠かせない機能をもつ内臓器官のしくみを、試験でよく出るところを中心に、やさしく見ていきましょう。

まずは食べたものをエネルギーに変えてくれる「消化器官」から!

1)消化器系 消化器のしくみって?

食べ物は、口からはじまり、胃や小腸、大腸を通って、便として出されるまでにさまざまな器官の力を借りています。

それぞれの器官で「何が起きているのか?」「どんな酵素が働いているのか?」を知ることが、登録販売者試験ではとても大切です。

① 口|食べ物を最初に迎える場所

食べ物はまず口に入り、歯でよく噛んで砕かれ、唾液(だえき)と混ざることで飲み込みやすくなります。

このとき唾液の中に含まれているのが、アミラーゼ(唾液アミラーゼ:プチアリン)という消化酵素。これが炭水化物(でんぷん)を分解しはじめてくれるんです。

唾液の役割は食べ物を嚙み砕きやすく飲み込みやすくすること。でんぷんをデキストリンや麦芽糖に分解します。唾液には他にも口腔内を殺菌・洗浄して口腔内のpHを中性に保って酸による歯のう蝕を防いでくれるリゾチームも含まれています。しっかり噛むことで、次の臓器への負担も軽減されます。しっかりよく噛んで食べましょうね。

📌 覚え方:

→ アミラーゼ=でんぷん分解のスターター!

炭水化物の構造も合わせて覚えておきましょう。咽頭・食道には消化液の分泌腺はありません。飲み込んだ食物は重力で胃に落ち込むのではなく、食道の運動によって胃に送られます。

さらに詳しく ↓

(a) ① 歯・② 舌・③ 唾液腺

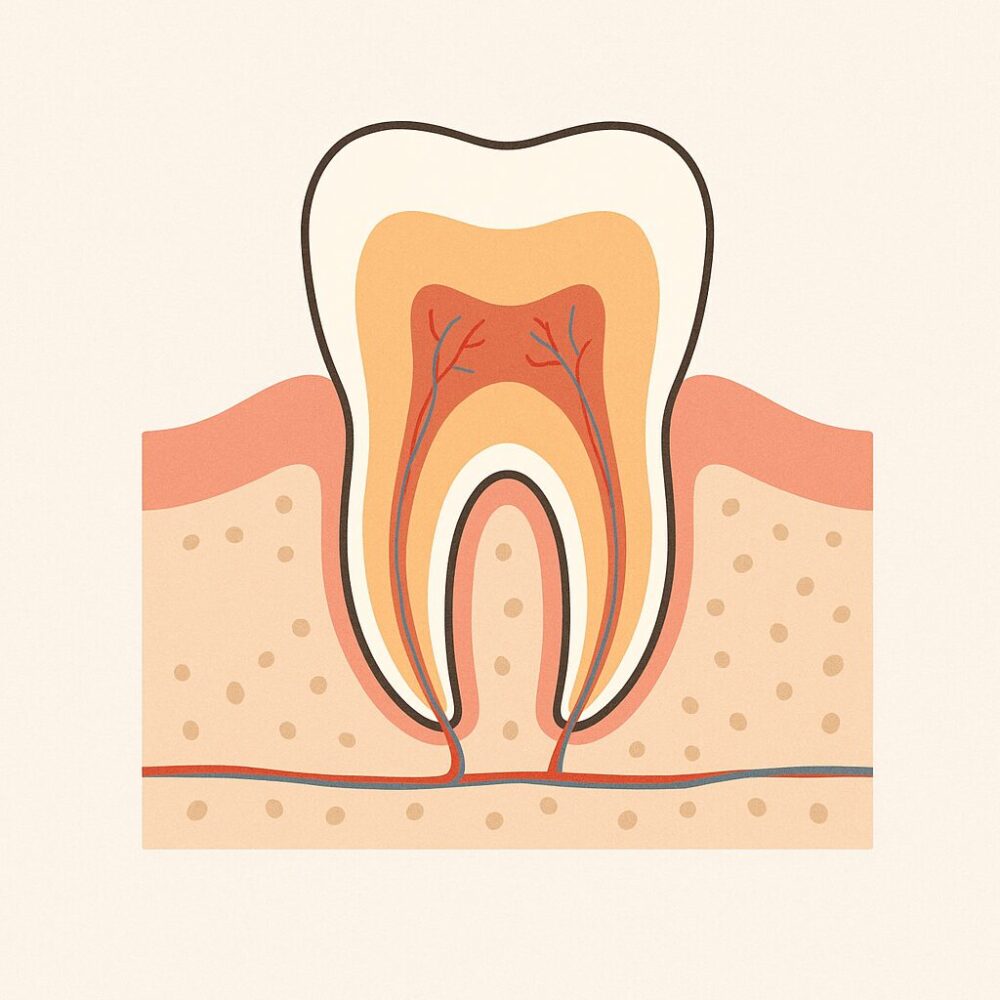

① 歯

■ 歯の構造と働き|食べ物をかむスタート地点!

私たちの歯は、食べ物をかみ砕いて消化の第一歩を担う、大事な器官です。構造も意外と複雑で、試験にも出るポイントがあります。

歯は大きく分けて3つの層でできています:

- エナメル質:歯の一番外側にあるかたい部分。体の中で最もかたい組織です。白く見える部分がこれですね。

- 象牙質(ぞうげしつ):エナメル質の内側にあり、歯の大部分を占めます。少しやわらかめで、虫歯が進行しやすいのはここから。

- 歯髄(しずい):歯の中心部で、神経や血管が通っています。ここまで虫歯が届くと、強い痛みを感じることも。

また、歯を支えている部分も重要です。

- 歯根(しこん):歯ぐきより下に埋まっている部分で、あごの骨(歯槽骨)にしっかり固定されています。

- 歯肉(しにく):いわゆる歯ぐきのこと。歯の根元を守るクッションのような存在です。

👉 ポイント!

- エナメル質=最もかたい

- 歯髄=神経が通っていて痛みを感じる場所

- 歯肉=歯の根元を保護する重要な部分

食べ物を噛み砕いて細かくする(咀嚼:そしゃく)のが歯の役割です。

よく噛むことで唾液の分泌も増え、消化がスムーズに始まるようになります。

👉 試験ポイント:咀嚼=物理的な消化の第一歩! 位置関係、名称をしっかり覚えましょう!

② 舌(した)

舌は食べ物を口の中で動かす・まとめる役目があります。

また、舌の表面にある舌乳頭(ぜつにゅうとう)には、味を感じる味蕾(みらい)が分布されています。

③ 唾液腺(だえきせん)

唾液は口の中にある唾液腺から分泌されます。

この唾液にはアミラーゼという消化酵素が含まれ、デンプン(炭水化物)を分解し始めます。

👉 試験ポイント:アミラーゼ=口でデンプン分解!

キーワード

プチアリン・唾液アミラーゼ・でんぷん→麦芽糖・リゾチーム・phは中性

(b) 咽頭(いんとう)・食道(しょくどう)|食べ物の通り道

食べ物は口から咽頭→食道へと進んで、胃に送られます。

このとき、「嚥下(えんげ)=飲み込み」の動きが大事になります。

咽頭と食道は消化液を分泌しないため、ここでは消化は行われません。

ただし、食道は“蠕動運動(ぜんどううんどう)”で食べ物を胃まで送り出すという大切な動きがあります。

👉 試験ポイント:

- 咽頭・食道では消化なし!

- 食道の蠕動運動は要チェックキーワード!

(c) 胃|タンパク質の分解スタート&酸の力!

胃では胃液が分泌され、ここで本格的な化学的消化が始まります。

口で細かくなった食べ物は、食道を通って胃に送られます。

胃の中はなんとpH1〜2の強酸性!ここで活躍するのが

- 胃酸(塩酸):殺菌・ペプシンの働きを助ける

- ペプシノーゲン→胃酸によってペプシンになり、タンパク質を分解する酵素

胃は強い酸性環境で、脂肪や糖質はあまり分解されません。

ここでは主にタンパク質の分解に特化しています。:

- ペプシン=タンパク質分解酵素

- 胃=酸性環境で働く臓器

胃は強い酸(胃酸)を出しますが、自分自身が溶けないように粘液で守られています。

この粘液が胃の粘膜をコーティングし、胃酸のダメージを防いでいます。市販薬でもよく使われる解熱鎮痛成分(NSAIDs)は、胃の粘液の分泌を減らしてしまう作用があるため、胃の粘膜が弱くなってしまうことがあります。

これが、胃痛や胃炎、胃潰瘍の原因になることも。「胃に負担がかかる」と注意書きされるのはこのためなのですね。

📌 ポイント:

→ 胃はタンパク質を分解する場所! 酸性環境がカギ!

胃でペプシノーゲンが分泌され、胃酸によってペプシン(タンパク質を消化する酵素)になる。ゲンが付く方が先。源(ゲンはみなもと)と覚えると覚えやすいですよ。その後半消化された状態であるペプトンになります。

胃での滞留時間は炭水化物主体の食品の場合は企画的短く、脂質分の多い食品の場合は比較的長いです。

③ 小腸(十二指腸)|消化のメインステージ!

小腸ってどんなところ?

食べたものが胃でドロドロに消化されたあと、次に向かうのが「小腸(しょうちょう)」です。名前のとおり、大腸より細くて長い器官で、全体の長さはなんと 6〜7メートル もあります。小腸は「栄養を吸収するメインステージ」といえる大事な場所なんです。

小腸は、3つの部分に分かれています:

◆ 十二指腸(じゅうにしちょう)

胃のすぐあとにつながっている最初の部分です。長さは約25cmほどで、「指を12本並べたくらいの長さ」というのが名前の由来です。ここではとくに 消化 が中心に行われます。

この十二指腸には、ふたつの重要な液体が流れ込んできます。

- 膵液(すいえき):

膵臓(すいぞう)から分泌される消化液で、タンパク質・脂質・炭水化物を分解する酵素がバランスよく含まれています。

たとえば、脂肪を分解する「リパーゼ」や、でんぷんを分解する「アミラーゼ」、たんぱく質分解の「トリプシン」などがあります。 - 胆汁(たんじゅう):

肝臓で作られて、胆のうにいったんたくわえられたあと、必要に応じて十二指腸に流れ込みます。

胆汁には脂肪を「乳化(にゅうか)」する働きがあります。乳化とは、油を水に溶けやすくすること。

これによって、リパーゼが脂肪にしっかり働けるようになるんです。

📌 ポイント:胆汁は消化酵素ではないけれど、脂肪の分解をサポートしてくれる名アシスタント!

◆ 空腸(くうちょう)と回腸(かいちょう)

十二指腸の次に続くのが「空腸」、そして最後の部分が「回腸」です。この2つでは主に吸収が行われます。

- 空腸(くうちょう):

栄養分の多くはこの空腸で吸収されます。でんぷん・たんぱく質・脂肪の消化が進んで、小さく分解された栄養素が、腸の壁から吸収されていきます。 - 回腸(かいちょう):

空腸で吸収されなかった残りの栄養や、水分・ビタミン(特にビタミンB12など)が吸収されます。回腸の終わりは大腸につながっています。

覚えやすくするヒント 🎓

- 「十二指腸=消化の本番、空腸・回腸=吸収の舞台」とイメージすると整理しやすいです。

- 膵液は“万能酵素液”、胆汁は“脂肪の乳化サポート”と覚えると試験対策にもバッチリ。

- 「リパーゼ=脂肪の分解」と一問一答にして何度も声に出してみるのもおすすめです!

胃でドロドロになった食べ物(キーム)は、小腸の最初の部分十二指腸に送られます。

ここに膵液(すいえき)や胆汁(たんじゅう)が流れ込んできて、本格的な栄養の分解がスタート!

膵臓のはたらき|消化と血糖コントロールの二刀流!

膵臓は、小腸に消化酵素を届ける「消化の司令塔」であると同時に、血糖値を調節するホルモン分泌の拠点でもあります。

🔸 消化の働き

膵臓から分泌される膵液には、三大栄養素を分解する3種類の消化酵素(アミラーゼ・トリプシン・リパーゼ)が含まれています。

🔸 血糖値の調節

膵臓にある「ランゲルハンス島」という部分から、以下のホルモンが分泌されます:

| ホルモン名 | 役割 | 出るタイミング |

|---|---|---|

| インスリン | 血糖値を下げる | 食後、血糖値が上がったとき |

| グルカゴン | 血糖値を上げる | 空腹時など、血糖値が下がったとき |

👉 この2つのホルモンがバランスよく働くことで、血糖値を一定に保つことができています。

✏️ 試験のポイント

- 膵臓は消化酵素もホルモンも出す臓器!

- インスリン=血糖値を下げる、グルカゴン=血糖値を上げる。

- ランゲルハンス島=ホルモンを出す場所(名称も出題されることあり)

- 膵臓は消化腺であると同時に血糖値を調節するホルモンなどを血液中に分泌する内分泌腺でもある。

膵液(膵臓から分泌)に含まれる酵素:

| 酵素名 | 分解する栄養素 |

|---|---|

| アミラーゼ | 炭水化物 |

| トリプシン | タンパク質 |

| リパーゼ | 脂質(あぶら) |

📌 膵臓は「消化酵素の工場」みたいな存在!

胆汁(肝臓で作られ、胆のうにたまる)

- 胆汁は脂肪を細かく砕いて、リパーゼが働きやすくなるように助けてくれます(これを乳化作用といいます)。

- 酵素ではないけれど、消化のサポーター的存在!

📌 試験では「胆汁=酵素ではない」点に注意!

小腸の壁(絨毛じゅうもう)には、さらにマルターゼやラクターゼといった酵素もあり、栄養素をしっかり吸収できる形に分解します。

ここまででやっと、「食べ物が体の栄養になる」というわけですね!

⑤ 大腸|水分を吸収して便をつくる

小腸で栄養をとられたあとの「残りかす」は、大腸へ。

ここでは主に水分や電解質が吸収されて、便ができていきます。

📌 大腸=「便の通り道」だけでなく、「水分調整」の役割も!

✅ まとめ:よく出る!消化酵素と分泌場所

| 器官 | 酵素・成分 | 分解対象 | メモ |

|---|---|---|---|

| 唾液腺 | アミラーゼ | 炭水化物 | でんぷん→マルトース |

| 胃 | ペプシン+胃酸 | タンパク質 | 酸性が必要 |

| 膵臓 | アミラーゼ トリプシン・リパーゼ | 3大栄養素 | 炭水化物・タンパク質・脂質に対応 |

| 肝臓+胆のう | 胆汁(酵素でない) | 脂質(補助) | リパーゼの手助けをする |

| 小腸 | マルターゼなど | 糖やアミノ酸 | 吸収直前の分解担当 |

📝 試験に出やすいポイント!

- 消化酵素の名前・場所・分解する栄養素はセットで覚える

- 膵臓=全部担当!万能消化器官としてよく出る

- 胆汁=酵素じゃないけど重要キーワード!

📘 次回予告:肺・心臓・腎臓のしくみ

次回は、消化器系に続いて、呼吸・循環・排泄にかかわる内臓たちを見ていきます。

肺・心臓・腎臓が、それぞれどんな役割をしているのかを、イメージしやすいようにやさしく解説しますので、お楽しみに!

【第9回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その1:腎臓)

【第10回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その1:副腎)

【第11回】第2章 人体の働きと医薬品 泌尿器系(その2:尿路)